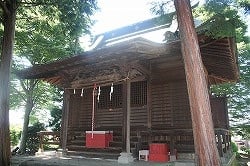

愛宕神社

愛宕神社(あたごじんじゃ)

鎮座地 | 安中3020番地 |

主祭神 | 火産霊命 |

創建 | 元禄年間 |

祭典日 | 鎮火祭 2月13日 春祭 4月13日 夏祭 8月23日 秋祭 10月13日 除夜祭 12月31日 |

芸能 | 昔は神楽殿があり春祭に他から招き奉納。 |

由緒 | 当社は火防守護の神として信仰され、また夏祭には旧中仙道に露店が立ち並び、安中ひな市と並び賑やかである。また祭りに雨が降っても火伏せの神であるので、却って喜ばれるものである。 境内はかつて古墳であった所で『安中志』に「永禄二己未年(一五五九)谷間なりしを土をならして家をたつ故に谷津村となづけしとなん。愛宕大権現 祭神伊弉冊尊迦遇突智命 本地仏将軍地蔵菩薩 一、例祭 正月 六月廿四日」と記されている。 創建の由来は、弘化二年の手水鉢、御神徳奉賛額の大山融斎撰文に依ると、元禄年間に祠を祀り柳沢豊昵の夢告によって手水鉢を奉納したとある。『旧市史』の記事では、文武天皇の頃、又醍醐天皇の延喜の御代に霊地として信仰を受けたとある。旧別当は本山派修験の千寿院で裏の墓地にその面影を残している。また境内は、かつて古墳であったとされ歴史を偲ばせる所である。 明治の神社合併の際、当社を熊野神社に合祀しようしたが、当社は、火の神、熊野神社の末社諏訪社は水の神であるから宜しくないという事で合併しなかったと云う逸話が伝えられている。町中では特に火災が一番心配な事であるから、火伏せの信仰は現代も脈々と続いている。 |